最近、スーパーの食料品が高くなってきた気がする

村長が小さい頃は50円でアイスクリーム買えたんでしょ?

そうじゃのぉ。インフレーション傾向にあるからのぉ。

世の中の物価が上昇していくことをインフレーションといいます。今回はインフレーションについて考えてみましょう。

昨年から「値上げラッシュ」とか「インフレ」というニュースを聞くことが多くなりました。

食品の値上げは昨年2万品目以上、今年も7000品目以上の値上げがあります(予定含む)。

つい最近まで「デフレ」、「物価目標2%上昇」などといわれていたので戸惑いを感じる人もいるかもしれませんね。

今回は過去の日本のインフレ、ギネス認定の最悪のインフレについて紹介します。

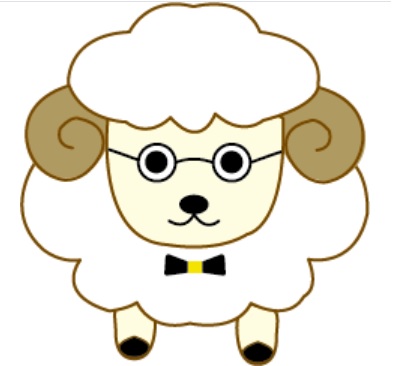

下図は1950年から2021年の日本の物価上昇率の推移です。

右図は1970年代を拡大したものです。

年平均約9%、10年で物価は約2.3倍に、狂乱物価と呼ばれていました。オイルショックによる石油の供給不足からの連想で、多くの人がトイレットペーパーの買い占めに走りました(NHKアーカイブにその時の映像があるので興味がある方はこちらをご覧ください)。

バブル崩壊後は最近に至るまで30年以上に渡り物価上昇は起きていませんでした。

人類史上最大のインフレは、1946年のハンガリーのインフレと言われています。最悪期の物価は約15時間で2倍になったそうです。

下記はこの時期のハンガリーの郵便料金の推移です。

1945年5月:1ペンゴ

1945年7月:3ペンゴ(2か月で3倍)

1946年1月:600ペンゴ(6ヶ月で200倍)

1946年3月:2万ペンゴ(2か月で33倍)

1946年5月:200万ペンゴ(2か月で100倍)

1946年7月:40兆ペンゴ(2か月で2000万倍)

(ペンゴ=当時のハンガリーの通貨)

小額紙幣では役に立たずハンガリー政府は高額紙幣を発行、この時に発行された、1垓(がい)ペンゴ札が歴史上もっとも高額な紙幣と言われています( 1垓は1のあとに「0」20個)。

第二次世界大戦後の物資不足の中、ハンガリー政府が大量に紙幣を刷ったことで貨幣価値が下がり物価高になったと言われています。

現代の日本でここまでのインフレを想定することはないと思いますがインフレが起こると貨幣価値が大きく下がります。

もう少し身近な例で具体的に見ていきましょう。

昨年から値上げラッシュが続いていますね。帝国データバンクの発表によると2022年に値上げした食品は2万品目を超え、今年もすでに4000品目を超える値上げ(予定含む)があるそうです。食品の値上げによる家計への影響は世帯1 カ月あたりで平均 5730 円の負担増、年間で 6 万8760 円の負担増になります。食品だけでなくガソリンや電気代、その他日用品など日常生活に欠かせないものも値上げになっているので実際の影響はより大きいのではないでしょうか?

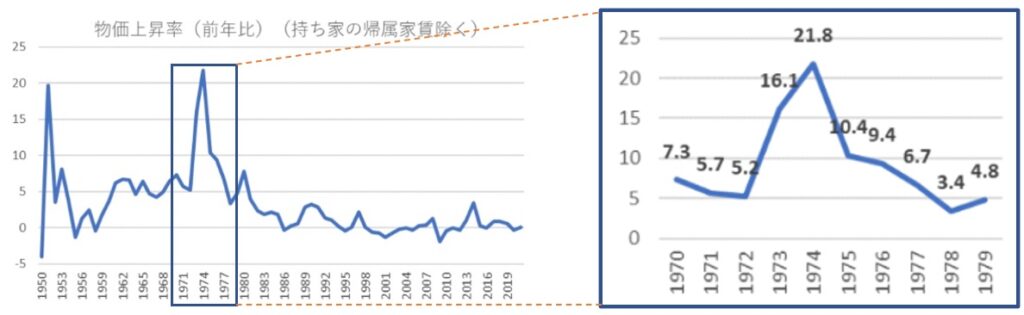

物価上昇に見合う給料の上昇があれば良いのですが日本ではこの30年、給料は上がっていません。

物価上昇時に必要なのは家計と資産の見直しです。家計についてはすでに見直しをしている人も多いのではないでしょうか?

アプリの課金などもこの機に見直しても良いかもしれませんね。また不要になったものをフリマアプリなどを利用して売却する人も殖えているようです。

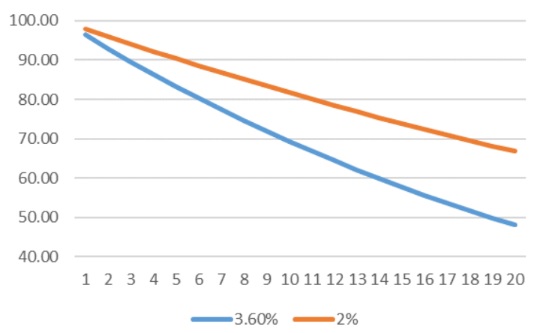

長い目で見て大切なのは資産の見直しです。去年まで10,000円で買えていたものが11,000円ないと買えなくなる、つまりお金の価値が下がっていくことになります。昨年10月の日本のインフレ率の3.6%で計算すると今の貯金の価値は20年で約半分に、デフレ時に目標としていた2%のインフレ率でも、10年で0.81に、20年で0.66になってしまいます。

期間が長くなるほど影響が大きくなってくることがわかります。短期的には家計の見直しなどで対応できますが老後資金のような将来の準備については、インフレに強い金融商品を利用することも検討する必要があるかもしれませんね。